クンデ村の生活、今回はトイレについて。

実はプチ移住して一番困っているのは、借りている家にトイレがない事なんです!!!

もともとはあったのですが、もう人がすまなくなって25年、外に設置されていたトイレはこわれてしまったが、誰も住まないのでそのままになっているんです。

で、僕はどうしているかって…、ご想像にお任せします(笑)

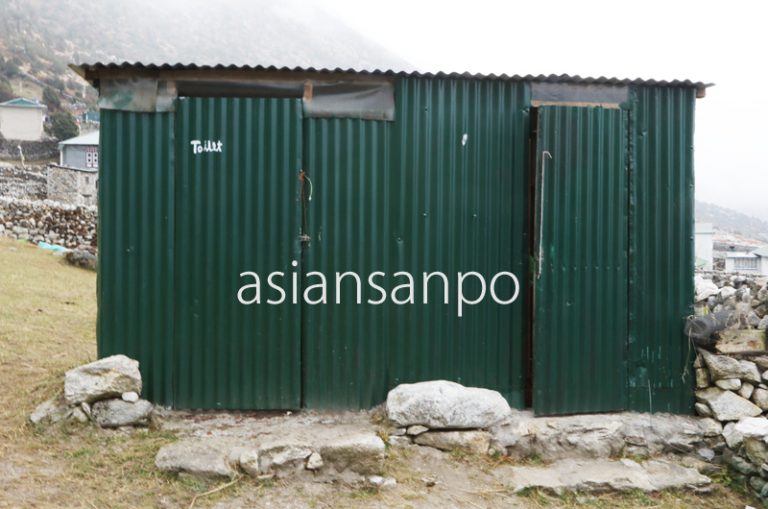

さて、この地方のトイレはだいたいがこんな感じ。家の外にトタンや石などで作られた小屋の中がトイレで、ドアを開けると、昔日本でも一般的だった、いわゆる”ボットントイレ”です(もう水洗トイレしか知らない世代が多いかな?)

この地方でも今ではトイレットペーパーなるものも売られていますが、地元の方々はそんな高価なものは使わず、もっぱら段ボールの切れ端や卵入れなどを大切にとっていて、それでお尻を拭いています。

東南、南西アジアでは、もともとトイレットペーパーを使わず、缶やビンなどに水を入れお尻を洗うのが一般的。ウオッシュレットは日本人が開発したと多くの方が思っているでしょうけれど、もともとお尻を水で洗う習慣は昔から根付いているのです。しかしこの地方は山岳地帯で水が貴重なため、段ボールで拭いているのです。

僕はアジアのいろいろな山岳民族を見てきたが、中には竹を細く削った竹串でお尻を拭いていた(こすっていた?)ところもあった。これって、とっても痛いだろうな、などと想像してしまった。

終わった後は、この枯草を上からかけてものを隠す。と同時に、これがどんどんたまっていって、熟成されていくと、やがてこれが畑の肥料となる。この地域で育つじゃがいもがおいしいのは、このおかげなんです。

今回、エベレスト街道を歩いていて驚いたのは、公衆トイレがところどころ設置されていたこと。昔はそんなものなくて、便意を催したら草むらに隠れてしたものだ。しかしこれがとっても気持ちがよかった。ヒマラヤの山々を見ながらする野〇〇はここでしか経験できないことなんだ。

今回、さらに驚いたのは、ロッジでは水洗トイレができていたこと。この山の中で水洗トイレが必要か?と思ったが、便利な生活に慣れてしまっている先進国の観光客は、富士山よりも高いところでも水洗トイレは当たり前、ぐらいの感覚で使っているのだろう。

さらにナムチェバザールでは大と小が分かれたトイレも発見。同じ部屋に一緒にあってもしょうがないじゃン、何ていうのはやぼなことで、ここまでトイレが進化していたことに驚いたのだった。それに比べてトイレがない家に住む僕はいったいどれだけ遅れているのだろうか。

ところで、このエベレスト街道は世界中からトレッキングに来る観光客が訪れるためトイレもどんどん進化しているが、ネパールのほかの田舎では、いまだにトイレがない(僕のような)生活をしている家はいっぱいある。田舎の食堂で「トイレは?」と聞くと、主人が黙って裏のドアを指さすので出ていくと、小川が流れているだけでトイレは見当たらない。つまりその川に直接やれということなのだ。自然の水洗トイレはそれで理にかなっている。

エベレスト街道でこれからも増えるであろう水洗トイレだが、これって環境にいいのだろうかと思ってしまう。富士山でも昔は山にトイレットペーパーが流れたりして問題になり、今ではバイオトイレに変わっている。エベレスト街道にこれほどの観光客が訪れて、みんなが水洗トイレで垂れ流ししていたら世界遺産の山々を汚していってしまう。やがてはトイレ問題もクローズアップされることだろう。そう考えると、”ボットントイレ”で肥料にするという昔ながらのトイレが実は究極のエコトイレなのではなかろうか。